Paléontologie : comment survivaient les organismes primitifs dans un océan contenant de l’arsenic ?

Comment les formes de vie les plus anciennes résistaient-elles aux conditions extrêmes dans lesquelles elles évoluaient, telles qu’un environnement chimique toxique ? Quand ont-elles commencé à développer des stratégies de survie ?

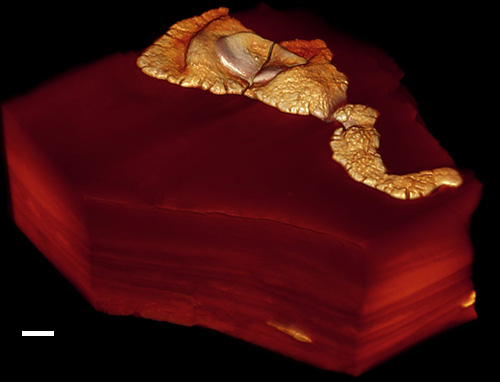

Une équipe internationale de chercheurs, coordonnée par le professeur El Albani (IC2MP – CNRS / Université de Poitiers), a étudié des fossiles du bassin de Franceville au Gabon datant de 2,1 milliards d’années, parmi lesquels se trouvent certains des plus anciens eucaryotes1 connus. Dans les restes fossilisés les chercheurs ont, pour la première fois, mis en évidence la présence d’arsenic localisée dans des compartiments spécifiques des organismes.

Ces résultats, obtenus notamment grâce à la spectroscopie de nano-fluorescence X sur la ligne NANOSCOPIUM, suggèrent que ces organismes ont dû développer une stratégie de séquestration de l’arsenic pour éviter d’être empoisonnés. Un tel mécanisme de détoxification serait l’une des plus anciennes preuves directes d’adaptation environnementale dans l’histoire de la vie.

L’arsenic est un élément toxique bien connu, nocif pour toute forme de vie sur Terre. L’étude présentée ici tend à prouver que certaines des premières formes de vie complexes présentes sur notre planète avaient déjà trouvé comment survivre face à l’arsenic. Les résultats montrent en effet que ces organismes anciens étaient capables de stocker et d’isoler l’arsenic dans des compartiments spécialisés à l’intérieur de leurs cellules, une manière efficace de neutraliser sa toxicité.

Pour ce faire, les scientifiques ont comparé la présence et la localisation d’arsenic chez des fossiles du bassin de Franceville (figure 1) et chez d’autres fossiles d’organismes eucaryotes plus récents (500 millions d’années) mais aussi de concrétions abiotiques ; ces fossiles et concrétions ont été choisis car leurs conditions - notamment chimiques – de formation sont similaires à celles des fossiles Francevilliens.

La technique de spectroscopie de fluorescence X mise en œuvre en collaboration avec l’équipe de la ligne sur NANOSCOPIUM a permis de réaliser des cartographies chimiques à plusieurs échelles de taille et résolution spatiale. La possibilité d'obtenir à la fois une vue d'ensemble sur la variation de la composition élémentaire de ces échantillons à l’échelle mésoscopique (de plusieurs millimètres) et de pouvoir zoomer sur des structures de l'ordre de la dizaine de microns avec une haute résolution (de l'ordre de la dizaine de nanomètres) a été cruciale pour révéler l'accumulation d’arsenic et d'autres éléments (par exemple S, Ni, Fe, K, Cu) dans des compartiments de taille micrométrique au sein des fossiles analysés.

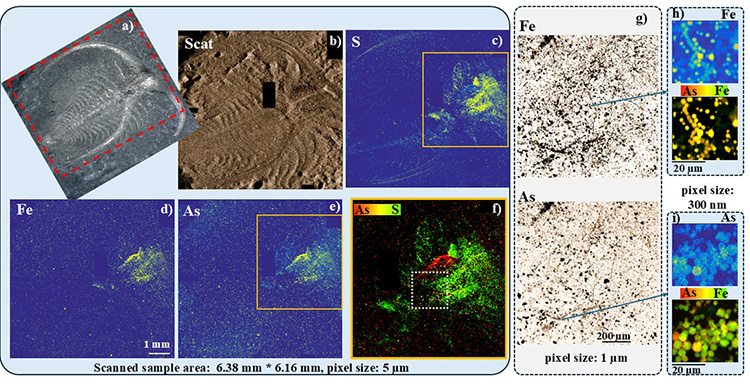

a. Image au microscope optique d’un spécimen de Marella (site cambrien de la carrière de Walcott). Le rectangle rouge en pointillés montre la zone analysée par imagerie par fluorescence X à différentes échelles sur la ligne de lumière NANOSCOPIUM.

b à e. Analyse d’ensemble avec une résolution de 5 microns par pixel : b. signal de diffusion des rayons X (représentatif de la morphologie de l’échantillon), c. distribution du soufre, d. distribution du fer, e. distribution de l’arsenic dans le fossile à l’échelle mésoscopique. f. Représentation en couleurs RGB montrant la colocalisation entre l’arsenic (As) et le soufre (S) dans la région de la tête et de l’estomac (zones encadrées en orange dans les images c et e).

g. Imagerie µ-XRF à plus haute résolution (1 micron par pixel) dans une zone de l’intestin (délimitée par un rectangle blanc en pointillés dans f) révélant des microcristaux de pyrite enrichis en arsenic, organisés en un réseau ressemblant à des filaments.

h-i. Cartes de distribution du fer et de l’arsenic obtenues à haute résolution (300 nm), montrant que l’arsenic est réparti de manière inhomogène à l’intérieur des cristaux de micro-pyrite.

Grâce à ces informations obtenues sur la distribution des éléments dans les fossiles d’organismes eucaryotes et de concrétions abiotiques, les scientifiques ont déduit que l’enrichissement en arsenic dans les organismes datant de 2,1 milliards d’années ne résulte pas d’une contamination ultérieure, mais reflète en réalité une réponse biologique à un stress environnemental. Ils ont constaté que les motifs d’arsenic dans ces fossiles sont distincts de ceux observés dans les structures minérales inertes, ce qui renforce l’idée qu’il s’agissait bien d’organismes vivants complexes et organisés. Cette innovation biologique n’est pas le fruit du hasard mais elle est intimement liée aux changements environnementaux, notamment l’apport de l’oxygène qu’a connu notre planète il y a environ deux milliards d’années.

Sont impliqués dans ces recherches des scientifiques de la ligne NANOSCOPIUM de SOLEIL, et des universités de Paris-Saclay, Toulouse, Cardiff (Angleterre), Lausanne (Suisse) ainsi que du Muséum National d’Histoire Naturelle de Vienne (Autriche).

---------------------------------

1 – eucaryotes : ensemble des organismes, unicellulaires ou multicellulaires, dont les cellules possèdent un noyau et des organites (mitochondries, par exemple) délimités par des membranes. Par opposition, les cellules procaryotes -comme les bactéries- ne possèdent ni noyau ni organites.