Des particules de suie aux poussières d’étoiles - Les mystères de leur formation révélés par la lumière synchrotron

La formation des particules de suies lors de la combustion incomplète des carburants est à la fois un enjeu environnemental majeur sur Terre et un modèle pour comprendre la formation des grains de carbone dans les milieux interstellaires. Or, le mécanisme exact par lequel ces particules solides naissent à partir de molécules gazeuses demeure l’un des grands mystères de la chimie.

Grâce à la ligne de lumière DESIRS, des chercheurs du PC2A et de l’IPR, avec l’équipe DESIRS-SAPHIRS, ont identifié pour la première fois directement des radicaux stabilisés par résonance à l’origine de la formation des particules de suies, levant ainsi une part du mystère.

Les particules de suies naissent lors de la combustion incomplète des carburants hydrocarbonés, lorsque la flamme ne dispose pas d’assez d’oxygène pour oxyder totalement le carbone. Invisibles à l’œil nu à leurs débuts, elles se forment progressivement par agrégation de molécules aromatiques avant de devenir ces minuscules grains noirs responsables d’une part importante de la pollution atmosphérique mondiale. Ces particules ont en effet un impact majeur sur la santé humaine et le climat. Elles contribuent aux maladies respiratoires et cardiovasculaires et participent activement au réchauffement planétaire en absorbant la lumière solaire.

Au-delà de notre atmosphère, des processus chimiques comparables façonnent également la matière dans les nuages interstellaires, où des particules carbonées analogues, contenant près de 70 % du carbone présent dans l’espace, se forment dans des conditions chimiques similaires.

Comprendre la naissance de ces particules, sur Terre comme dans le cosmos, revient donc à explorer les mêmes processus fondamentaux de la chimie du carbone. Cependant, malgré des décennies de recherche, le mécanisme exact par lequel les molécules gazeuses s’assemblent pour donner naissance aux premières particules solides reste une énigme scientifique. Cette étape cruciale, appelée nucléation, marque le passage de la phase gaz à la matière condensée.

Jusqu’ici, la théorie dominante reposait sur la croissance progressive des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) via le mécanisme HACA (Hydrogen Abstraction–Acetylene Addition). Mais ce modèle peine à expliquer la formation de particules de suies dans des environnements pauvres en radicaux ou à faible concentration d’acétylène.

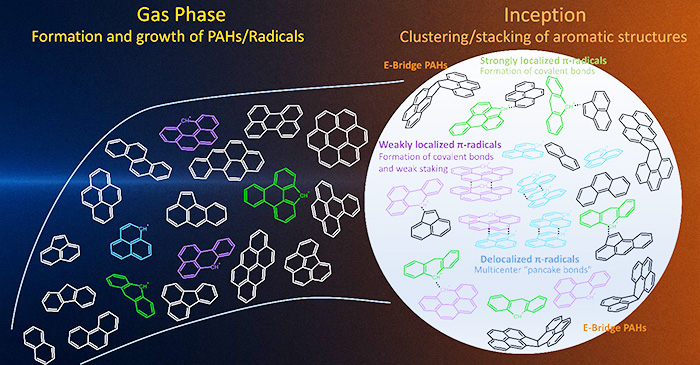

De nouveaux indices laissaient penser que des radicaux aromatiques stabilisés par résonance pourraient jouer un rôle clé : ces molécules, à la fois stables et très réactives, seraient capables de s’associer entre elles et avec des HAPs sans détruire leur structure aromatique, formant ainsi les premiers agrégats carbonés.

C’est précisément sur ce point que les chercheurs du PC2A et de l’IPR, en collaboration avec l’équipe DESIRS-SAPHIRS du synchrotron SOLEIL, ont apporté une percée expérimentale majeure.

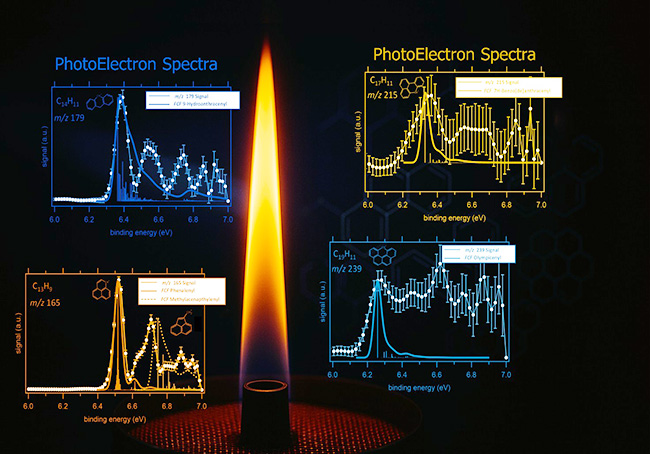

En couplant une flamme de méthane modèle au spectromètre à double imagerie de coïncidence photoélectron-photoion (i2PEPICO) disponible sur la ligne de lumière DESIRS, qui permet d’obtenir des spectres de photoélectrons (PES) sélectionnés en masse, ils ont observé et identifié directement ces radicaux aromatiques dans la zone de nucléation de la flamme, là où les particules carbonées prennent naissance. Il est à noter que les PES permettent aussi d’identifier des isomères à une masse donnée, un point crucial dans ces mélanges complexes.

Les espèces détectées, telles que le phenalenyle, le 9-hydroanthracenyle, le 7H-benzo[de]anthracenyle et l’olympicenyle, confirment le rôle central de ces radicaux aromatiques dans la formation des premiers agrégats de carbone. Ces résultats apportent un nouveau regard sur la nucléation, en montrant que la naissance des particules de suies pourrait reposer sur une chimie radicalaire complexe, mêlant interactions faibles de type empilement π–π et formation de liaisons covalentes plus fortes.

Au-delà des applications pour la modélisation de la combustion et la réduction des émissions polluantes, ces travaux éclairent aussi les processus chimiques à l’œuvre dans les milieux interstellaires à l’origine des grains de carbone qui peuplent l’espace, reliant ainsi les flammes terrestres aux poussières des étoiles.

Les prochaines étapes viseront à étendre ces observations à d’autres zones de la flamme afin de suivre l’évolution de ces radicaux au cours de la croissance des particules. Par ailleurs, l’amélioration à venir de la sensibilité et de la résolution des mesures du dispositif i2PEPICO, permettra d’identifier des espèces encore plus fugaces.

À terme, ces recherches ouvrent la voie à une compréhension unifiée de la formation de la matière carbonée, depuis les flammes industrielles jusqu’aux environnements astrophysiques. Elles offrent aussi de nouvelles perspectives pour le développement de modèles prédictifs de la pollution atmosphérique et pour la conception de procédés de combustion plus propres.