Des traces de cuivre autour de la dépouille de Marie de Bretagne -IPANEMA

Préservés de manière exceptionnelle, les cheveux, laines, poils ou échantillon de peau peuvent constituer de véritables mines d’informations archéologiques. Les spécimens les mieux conservés ont bénéficié généralement d’un environnement qui a particulièrement ralenti la dégradation des tissus : un milieu très sec, très froid ou contenant très peu d’oxygène. Une équipe française s’est intéressée aux restes trouvés dans la sépulture de Marie de Bretagne (15e s. France), n’ayant pas bénéficié d’un environnement aussi protégé. A partir d’analyses microscopiques utilisant le rayonnement synchrotron (SOLEIL et ESRF), l’équipe a montré que les échantillons de cheveux, présents dans un extraordinaire état de préservation, recelaient des traces de cuivre et de plomb qui pouvaient expliquer cette conservation étonnante. Ils ont également identifié l’origine inattendue de ces restes métalliques.

En 1477, Marie de Bretagne, abbesse de Fontevraud, décède et est inhumée au prieuré de la Madeleine à Orléans. La sépulture aurait ensuite été profanée pendant les guerres de religions qui font rage au XVIe siècle. Cependant, son cercueil est partiellement retrouvé sur les lieux, ainsi que des restes humains comprenant os, dents et mèches de cheveux. Parmi ces dernières, certaines étaient dans un état de préservation étonnant, et mesuraient plusieurs centimètres. Découverte surprenante dans un environnement normal où la dégradation de ces fibres aurait pu être totale. Une équipe de chercheurs d’IPANEMA (CNRS, Ministère de la Culture), du synchrotron SOLEIL, du Laboratoire de Physique des Solides d’Orsay, du Laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale, de l’Institut national de recherches archéologiques préventives et du Laboratoire PACEA de Bordeaux décide alors de percer le secret des processus ayant conduit à la préservation de ces mèches de cheveux (taphonomie).

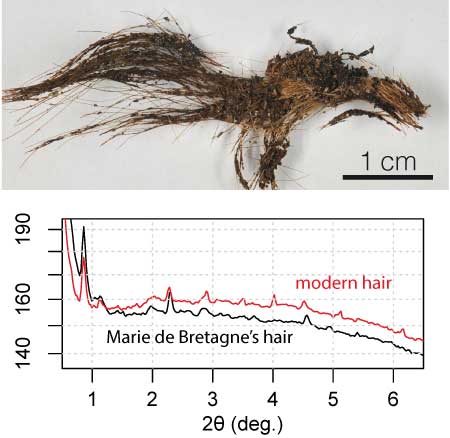

Ils s’intéressent d’abord à l’état de conservation des échantillons. Les fibres kératinisées composant le cortex des cheveux sont très bien préservées (cf photo), de l’échelle macroscopique jusqu’à l’échelle atomique. Parmi les techniques utilisées par les chercheurs, certaines s’appuient sur le rayonnement synchrotron (SOLEIL - ligne de lumière DIFFABS - et ESRF). Ces mesures microscopiques montrent la conservation de la structure fibrillaire des cheveux, ainsi que la présence de nombreux éléments chimiques piégés, en particulier celle de calcium, de plomb et enfin de cuivre. La concentration de ces éléments est parfois 1000 fois supérieure à celle retrouvée dans des cheveux plus récents.

Les chercheurs s’interrogent alors : si les cheveux ont été retrouvés en aussi bon état, c’est que le mécanisme de dégradation de la kératine a été inhibé. L’origine du calcium et du plomb semble évidente : le premier est abondant dans les eaux environnantes, et peut avoir été incorporé du vivant de l’abbesse, ou post mortem. Le second constitue le matériau principal du cercueil.

Reste le cuivre, qui intrigue.

Compte tenu des teneurs importantes retrouvées, l’hypothèse la plus probable serait que Marie de Bretagne ait été inhumée en présence d’objets contenant du cuivre. Rapidement oxydés, ceux-ci se seraient dégradés en imprégnant la dépouille de la défunte. La diffusion de cuivre dans les cheveux aurait enrayé les mécanismes de dégradation des protéines, permettant cette découverte cinq siècles plus tard.

Ces résultats ont entraîné de nouvelles fouilles dans le tombeau orléanais. La confirmation du scénario proposé est venu de la découverte de fragments millimétriques d’objets en cuivre, parmi lesquelles un rivet et les restes possibles d’une épingle disposés avec le corps de Marie de Bretagne.

L’analyse effectuée à haute résolution sur synchrotron aura donc permis de détecter indirectement la présence d’objets métalliques initialement présents dans la sépulture, complétant ainsi la connaissance lacunaire des évènements, plusieurs siècles après leur déroulement.