Des mines aux cours d’eau - Caractérisation sur la ligne PUMA des sédiments du réservoir de Saint-Clément

La gestion de "l’après-mine" en France est une préoccupation majeure vis-à-vis de l’impact que les anciennes activités minières ont pu, et peuvent encore, avoir sur la qualité des milieux environnants. Les matières solides qui se déposent continuellement au fond des lacs et rivières sont des réceptacles potentiels de métaux dispersés en aval d’anciens sites miniers, métaux qui sont de fait surveillés et étudiés.

Une équipe de scientifiques de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) et du Laboratoire Géosciences Paris-Saclay (GEOPS) s’est ainsi intéressée à l’identification, dans les sédiments d’un réservoir proche d’une ancienne mine de cuivre et d’étain, de la nature des composés porteurs de ces métaux.

La connaissance de la spéciation solide, de la distribution et des formes chimiques des métaux dans le sédiment est indispensable pour mieux appréhender la redistribution de ces métaux au cours de leurs processus d’hydrolyse et d’oxydation, de transport et de stockage.

Pour répondre à cette problématique, des sédiments provenant du réservoir de Saint-Clément, situé dans l’Allier (Auvergne Rhône-Alpes), ont été étudiés. En amont de ce réservoir se trouve l’ancienne mine de cuivre et d’étain de Charrier. Le minerai extrait était principalement composé de sulfures de cuivre (chalcopyrite, CuFeS₂) et d’oxydes d’étain (cassitérite, SnO₂). Les résidus miniers produits durant l'exploitation du minerai sont stockés sur le site sous forme de verse, des installations spécifiques destinées au stockage des matériaux miniers. Un enrichissement en cuivre et en étain a été mis en évidence dans ces sédiments, c’est-à-dire, des teneurs plus élevées comparées à celles mesurées localement dans une zone non influencée par la mine, constituant le bruit de fond géochimique (concentrations naturelles des métaux étudiés).

L’étude des minéraux et des phases portant les métaux (ici, "phases" désigne des fractions spécifiques des sédiments où les éléments chimiques comme les métaux sont présents sous forme de minéraux ou de composés chimiques distincts), permet de retracer leur origine. Les scientifiques de l’IRSN et du GEOPS ont cherché à identifier la nature des phases porteuses de cuivre et d’étain dans les sédiments du réservoir de Saint-Clément.

Plusieurs questions ont motivé cette étude : les phases porteuses de cuivre et d’étain détectées dans les sédiments du réservoir proviennent-elles (uniquement) des résidus miniers de la mine de Charrier ? Sous quelles formes chimiques sont présents le cuivre et l’étain ? Une fois cette détermination minéralogique réalisée, quelle est la réactivité des phases porteuses ? Pour répondre à ces questions, des échantillons de résidus miniers et des sédiments ont été analysés de façon similaire afin d’être comparés.

La nature des phases porteuses dans les échantillons a été étudiée à l’aide de plusieurs outils analytiques. Tout d’abord, des observations couplées à des analyses au Microscope Électronique à Balayage (MEB) ont permis d’identifier les principales phases porteuses. Ces premières caractérisations ont révélé la présence de formes chimiques extraites dans la mine de Charrier. Ainsi, l’étain se trouve principalement sous forme de cassitérite (dioxyde d’étain) aussi bien dans les résidus de la mine de Charrier que dans les sédiments. Pour le cuivre, une plus grande diversité de phases porteuses a été observée, dont la phase principale extraite dans la mine, la chalcopyrite, un sulfure de cuivre et une fraction du cuivre associée à la matière organique présente dans les sédiments.

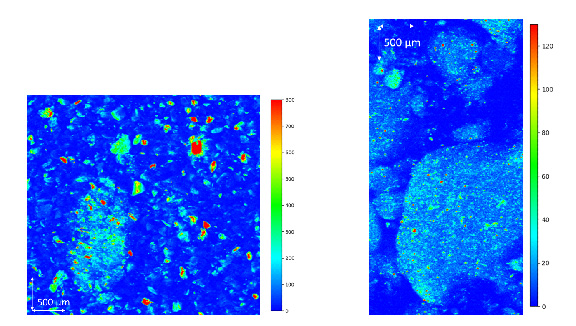

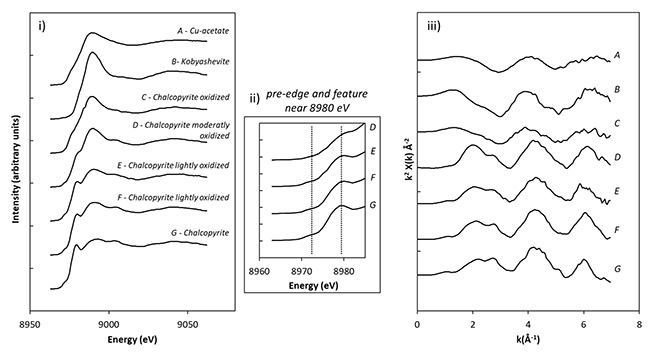

En complément des analyses MEB, deux techniques d’analyses ont été utilisées à SOLEIL sur la ligne PUMA pour obtenir davantage d'informations sur la distribution du cuivre au sein des divers phases porteuses étudiées ainsi que sa spéciation et l’environnement chimique des atomes de cuivre. Les cartographies en micro-fluorescence de rayons X (µXRF) ont permis de révéler la distribution du cuivre dans les échantillons de sédiments à une échelle de quelques microns, et la spectroscopie d’absorption de rayons X (µXANES) a permis de déterminer la spéciation chimique et solide du cuivre. Étant donnée la petite taille des particules au sein des sédiments, les analyses ont été effectuées en microfaisceau.

Après avoir identifié les zones riches en cuivre dans les échantillons (Figure 1), des spectres µXANES ont été acquis et comparés à des phases de référence pour déterminer leur nature.

Les analyses µXRF et µXANES des résidus miniers ont révélé que le cuivre était principalement présent sous forme de particules isolées, allant de la chalcopyrite légèrement oxydée à fortement oxydée, ainsi que d'autres phases oxydées de cuivre telles que des sulfates (Figure 2).

Dans les sédiments, de manière similaire, le cuivre se trouve dans de petites particules isolées, principalement sous forme de chalcopyrite, avec très peu de phases oxydées. Ces phases pourraient provenir des résidus de l’ancienne mine de Charrier.

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cette étude. D’une part, l’analyse des sédiments du réservoir de Saint-Clément a révélé le transport de particules riches en éléments traces (Cu, Sn) provenant des résidus de la mine de Charrier, comme l’indique la présence de cassitérite et de minéraux résiduels sulfurés riches en cuivre.

Par ailleurs, les phases porteuses de cuivre dans les résidus de la mine de Charrier se sont avérées plus diversifiées et oxydées que les phases minérales d’origine (sulfures), ce qui indique une altération partielle. Celle-ci favorise donc la redistribution du cuivre et sa possible dissémination à plus large échelle dans des compartiments autres que les résidus.