Quand des surfaces de charges électriques identiques s’attirent

Lorsqu’une surface est plongée dans l’eau, elle se charge spontanément. Les interactions entre ces surfaces chargées jouent un rôle clé dans de nombreux phénomènes : cohésion du ciment, propriétés des polymères, adhésion des cellules vivantes… Or, dans certaines conditions, un effet surprenant apparaît : deux surfaces de même charge peuvent s’attirer ! Pour mieux comprendre ce phénomène, des chercheurs de l’Institut Charles Sadron, en collaboration avec la ligne de lumière SIRIUS, ont étudié des empilements de couches de lipides chargés.

Des expériences de réflectivité et de spectrométrie de fluorescence X menées au synchrotron SOLEIL ont permis d’explorer ces interactions en détail.

Un résultat bien connu de physique classique, auquel tout(e) étudiant(e) a eu à se confronter un jour : les interactions entre surfaces chargées en solution sont en général bien décrites par l’équation de Poisson-Boltzmann, un modèle dit de champ moyen. Dans ce cadre, deux surfaces portant des charges de même signe doivent se repousser. Cette approche explique de nombreux phénomènes, depuis le comportement des biopolymères jusqu’à la stabilité des suspensions colloïdales comme l’argile, certaines peintures, ou le latex.

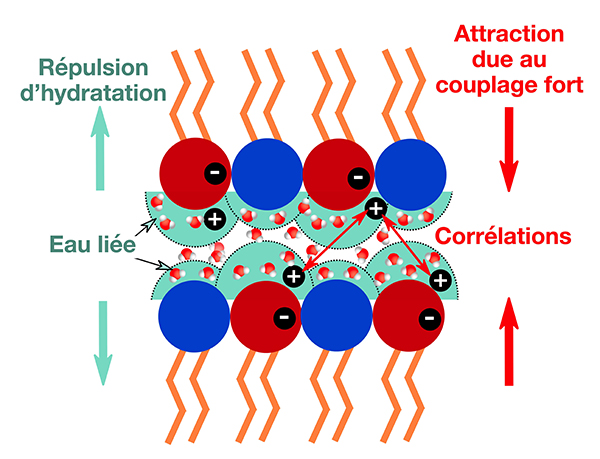

Mais, dans des conditions extrêmes, cette description n’est plus pertinente et des effets surprenants voire contre-intuitifs peuvent apparaître. Par exemple, lorsque des surfaces fortement chargées ne sont séparées que de quelques nanomètres, on ne peut plus négliger les interactions entre les ions, et l’approximation de champ moyen n’est plus valide. Il a notamment été observé que, dans ces conditions, des surfaces de charges identiques peuvent s’attirer ! Ce phénomène, déjà étudié en présence d’ions multivalents (portant plusieurs charges), intervient notamment dans la cohésion du ciment ou la condensation de l’actine, une protéine essentielle du cytosquelette des cellules vivantes. Pour comprendre ces effets, les physiciens utilisent le « modèle de couplage fort », qui repose sur les corrélations fortes entre ions confinés dans la mince couche d’eau séparant les surfaces.

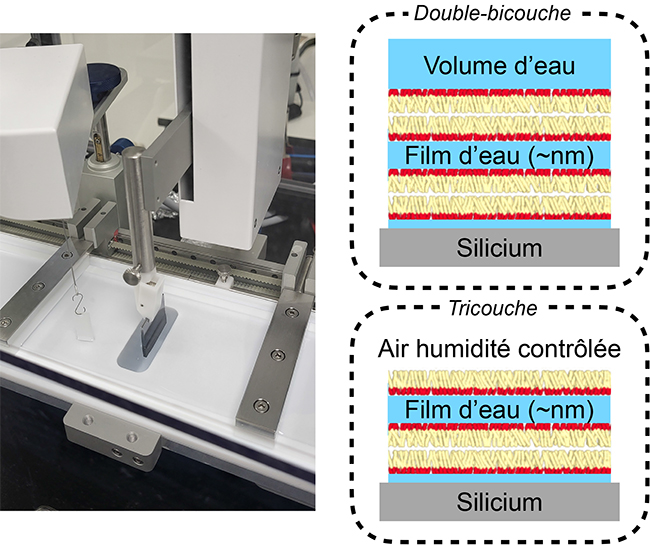

Depuis trente ans, plusieurs modèles de couplage fort ont été développés, mais les systèmes expérimentaux simples et bien contrôlés permettant de les tester restent rares. Les couches de lipides supportées constituent un tel système modèle. En empilant des monocouches de lipides une par une sur une surface de silicium, on peut créer un « sandwich » où une couche d’eau de l’ordre du nanomètre est confinée entre deux membranes, dont la composition et la charge sont maîtrisées.

L’équipe de l’Institut Charles Sadron et ses collaborateurs avaient déjà exploré cette approche avec deux bicouches de lipides (soit quatre monocouches) pour étudier les interactions entre surfaces chargées. L’originalité du travail actuel, mené en collaboration avec l’Institut Laue-Langevin et la ligne SIRIUS, réside dans l’utilisation de trois monocouches seulement, la dernière étant directement en contact avec l’air. Ce système offre un double avantage : contrôler l’humidité ambiante pour exercer une pression osmotique sur l’empilement en l’asséchant, et permettre des mesures de spectrométrie de fluorescence X, impossibles avec un volume d’eau présent au-dessus des couches.

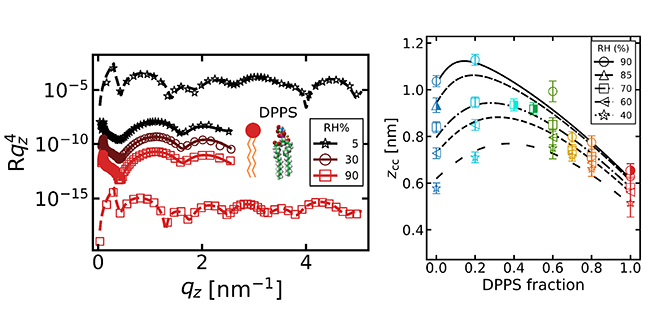

Les expériences de réflectivité de rayons X à SOLEIL et de neutrons à l’ILL ont permis de suivre l’épaisseur d’eau en fonction de l’humidité et de la charge de surface. Les résultats confirment ceux obtenus avec les bicouches : les couches de lipides de même charge s’attirent bel et bien, même en présence d’ions monovalents. Le système de tricouche permet d’aller plus loin dans la comparaison systématique avec les modèles théoriques, supportée par des simulations numériques réalisées à l’Institut Lumière Matière (ILM, Lyon). La spectrométrie de fluorescence X a par ailleurs permis d’écarter toute contamination par des ions divalents et de vérifier la proportion exacte de lipides chargés.

Les résultats expérimentaux confirment les prédictions du modèle de couplage fort, mais mettent en évidence un point crucial : le rôle de l’eau interfaciale. Au voisinage des surfaces hydrophiles et chargées, les molécules d’eau ne se comportent pas comme dans le liquide libre. Elles sont fortement liées aux lipides, ce qui modifie la permittivité diélectrique locale. Prendre en compte cette particularité est indispensable pour obtenir un bon accord entre théorie et expérience. Ces travaux ouvrent ainsi la voie à une meilleure compréhension de l’eau interfaciale, un sujet qui présente des similitudes avec les observations faites sur des feuillets de graphène en solution ou dans des nanotubes au coeur hydrophile.